-

53阅读

矿山深处,设备轰鸣。那些在地下几百米深处运行的采煤机、运输带、监测传感器,它们之间的信息传递就像矿工们在地下巷道里传递信号灯——需要快速、准确、可靠。晋矿智造研项目正是要让这些“信号灯”升级为现代化的通信网络。

1.1 晋矿智造研项目背景与意义

晋矿集团作为国内重要的能源生产企业,面临着生产效率提升和安全生产保障的双重压力。传统的矿山通信方式就像用对讲机在嘈杂的矿井中喊话,信息容易丢失,响应速度

# 时间:2025-10-21# 阅读:53

-

63阅读

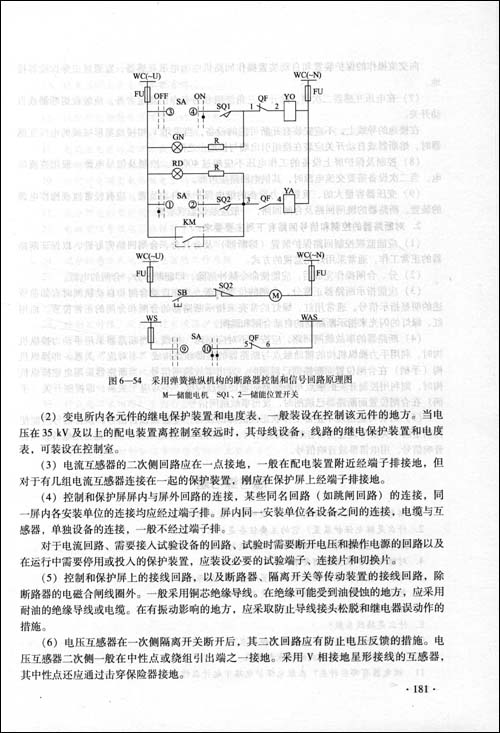

煤矿供电系统像一台精密运转的机器,需要持续稳定的能量供应。传统负荷预测方法就是这套系统的"老管家",依靠经验公式和基础数据维持着日常运转。

1.1 传统预测方法的基本原理

传统预测方法建立在两个基本假设上:历史会重演,未来可推算。典型做法是收集过去几周或几个月的用电数据,找出每日、每周、每季的用电规律。比如发现早班开工时负荷会突然升高,夜班检修时负荷明显下降,这些规律被编成固定公式。

# 时间:2025-10-21# 阅读:63

-

53阅读

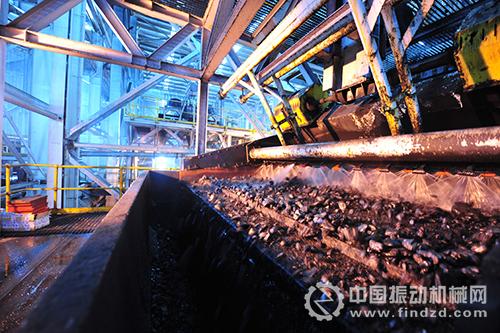

选煤参数优化这件事,听起来可能有些专业,实际上它就像给煤炭“做体检”和“开药方”。煤炭从矿井出来时含有大量杂质,需要通过选煤工艺提升品质。参数优化就是找到最佳的操作条件——比如水流速度、药剂用量、设备转速这些关键指标。这些数字的微小调整,往往直接影响精煤产率和企业效益。

记得去年参观山西某矿区时,工程师指着控制屏上跳动的数据说:“每个百分点的回收率提升,背后都是几十组参数在协同工作。”这正是参数

# 时间:2025-10-21# 阅读:53

-

55阅读

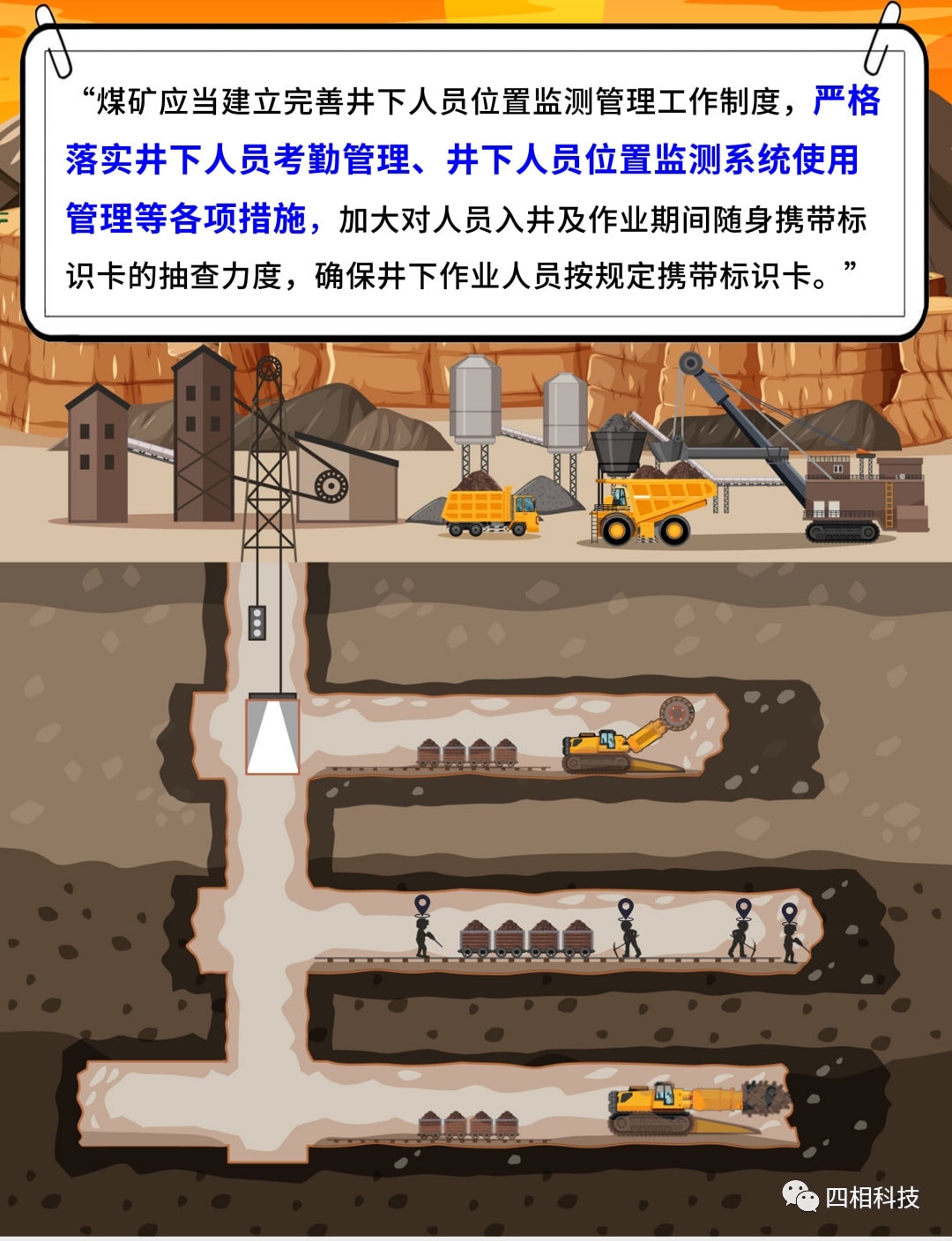

矿井深处传来的轰鸣声总让我想起三年前参观山西某煤矿的经历。站在井口往下望,漆黑通道仿佛通向另一个世界,那时矿长告诉我:"在这里,知道每个人在哪儿,就是最大的安全感。"

什么是井下人员定位系统

想象一下,当矿工深入地下数百米,在纵横交错的巷道中作业时,地面上的人能像看地图导航一样实时掌握他们的位置——这就是井下人员定位系统创造的奇迹。这套系统通过部署在井下的传感设备和矿工携带的标识卡,构建起一

# 时间:2025-10-20# 阅读:55

-

55阅读

综采工作面曾经是煤矿生产中最危险的区域之一。矿工们需要在数百米深的井下,面对煤尘、瓦斯和顶板塌陷的多重威胁。现在走进晋矿智造研的控制中心,你会看到工程师们坐在舒适的座椅上,通过几块大屏幕就能指挥千米井下的采煤设备。这种转变背后,是一整套复杂而精密的技术体系在支撑。

1.1 综采远程操控系统架构

想象一下,这套系统就像人体的神经系统。地面控制中心是大脑,负责决策和指挥;井下的各种传感器和摄像头是眼

# 时间:2025-10-20# 阅读:55

-

47阅读

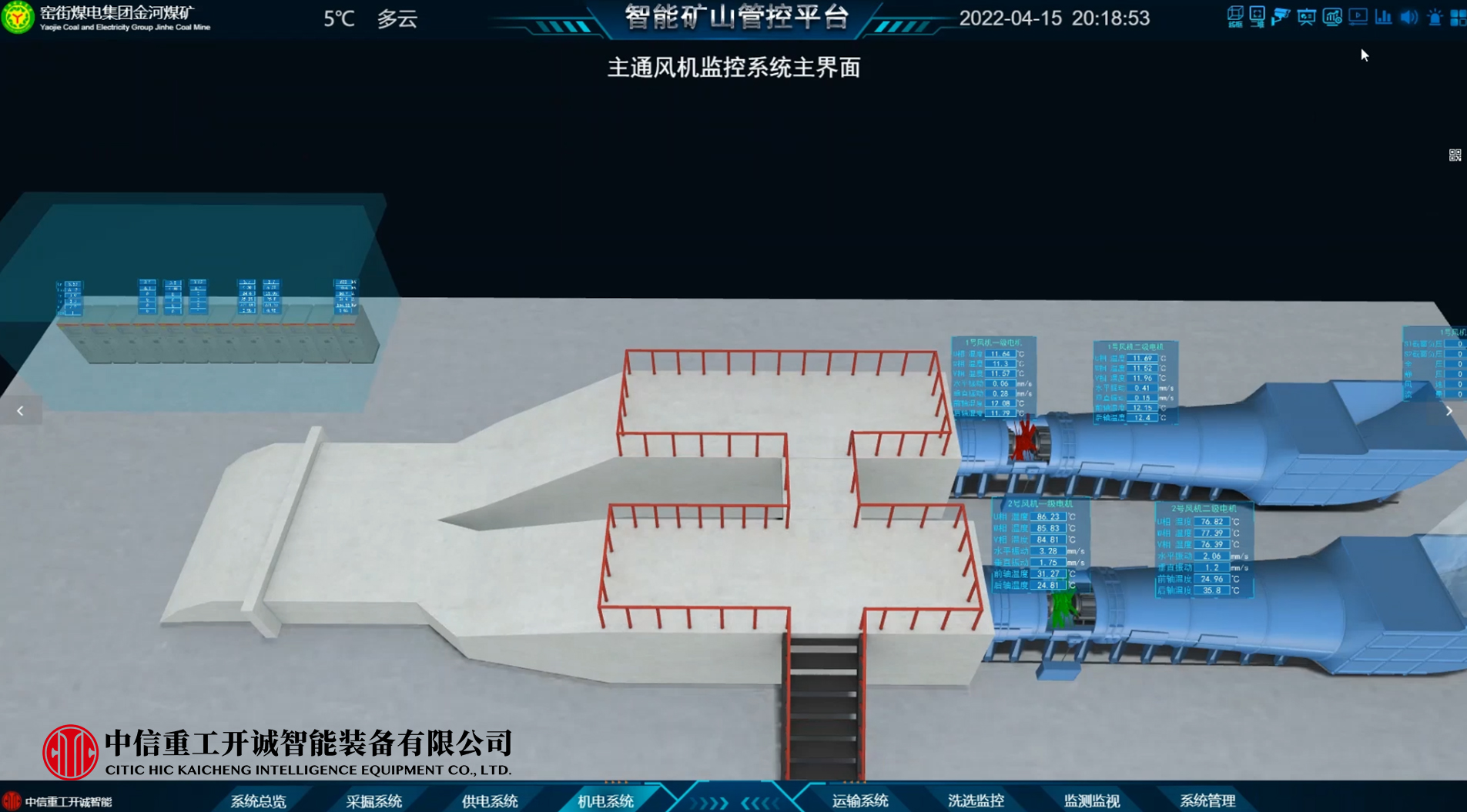

矿井通风系统就像煤矿的呼吸系统,它决定着井下空气的质量与流动。晋矿智造研在这方面的技术创新,正悄然改变着传统矿井的通风管理模式。

技术背景与发展历程

煤矿通风系统的优化需求由来已久。过去依赖人工经验调整风门风窗,往往存在滞后性和不精确的问题。我记得在一次实地调研中,看到技术员需要反复下井测量风量参数,整个过程耗时耗力。

晋矿智造研团队从2015年开始着手研究通风网络优化技术。最初只是简

# 时间:2025-10-20# 阅读:47

-

57阅读

走进晋矿智造研的智能监控中心,你会被满墙的电子屏幕所吸引。这些屏幕上跳动着各种数据曲线和实时画面,仿佛整个矿山的脉搏都在这里清晰可见。这个空间不仅仅是数据的展示窗口,更是煤矿智能化转型的神经中枢。

1.1 智能监控中心的定义与定位

智能监控中心本质上是一个集成了多种先进技术的综合管理平台。它通过物联网设备采集现场数据,利用大数据分析处理信息,最终以可视化的方式呈现给管理人员。这个中心就像煤矿的"

# 时间:2025-10-19# 阅读:57

-

53阅读

走进任何一家传统选煤厂,你会看到这样的场景:轰鸣的机器旁站着密集的操作工人,他们需要时刻盯着设备运行状态,手动调节各项参数。这种运作模式背后,是相当沉重的成本负担。

传统选煤厂运营成本结构剖析

传统选煤厂的运营成本像滚雪球一样越滚越大。人力成本占据很大比重,一个中型选煤厂通常需要配备数十名操作工、维修工和质检人员。这些工人需要三班倒,仅工资支出就是一笔不小的数目。

设备维护费用同样不容忽视。传

# 时间:2025-10-19# 阅读:53

-

51阅读

矿井深处的灯光忽明忽暗,电缆在潮湿空气中发出细微的滋滋声。这是五年前我在山西某煤矿井下调研时最常见的场景。矿工们习惯了电压不稳带来的设备停机,也习惯了每隔几个月就要更换一批烧坏的电气元件。那时候的煤矿供电系统,就像个需要时刻照看的老人,稍不注意就会出问题。

1.1 山西煤矿供电的困境与变革需求

山西的煤矿大多开采年限较长,井下环境复杂多变。传统的供电系统在这里面临着严峻挑战。电缆老化导致漏电

# 时间:2025-10-19# 阅读:51

-

55阅读

地下三百米的巷道里,空气粘稠得能拧出水。矿工老张抹了把额头的汗,手电光柱扫过岩壁上凝结的水珠。“这风量又不对劲了”,他嘟囔着解开领口。在山西的深层矿井,这样的场景每天都在上演。

山西煤矿的通风挑战

黄土高原的地质构造给通风系统出了道难题。煤层埋藏深、巷道纵横交错,新鲜空气从地面抵达采煤工作面时,早已变得稀薄混浊。我曾在某矿区的监测报告中看到,某个掘进面的氧气浓度常年徘徊在19%左右——接近安全红

# 时间:2025-10-18# 阅读:55