地面沉降就像大地无声的呼吸——缓慢却持续地改变着地表形态。这种看似微小的变化,在城市建设和工程安全中却可能引发巨大影响。记得去年参与的一个地铁延伸项目,我们通过监测发现某段隧道区域存在每年2毫米的沉降趋势。正是通过沉降模型优化技术,我们准确预测了未来十年的沉降发展,为工程加固提供了关键依据。

沉降模型优化本质上是对地面沉降预测方法的精细化升级。传统模型往往基于简单的线性假设,而优化后的模型能够更真实地反映复杂地质环境下的沉降规律。想象一下用老式相机和现代高清相机的区别——两者都能拍照,但后者能捕捉更多细节和真实色彩。

地质沉降通常由自然因素和人类活动共同引起。自然因素包括地层自然压实、构造运动,人为因素则涉及地下水开采、工程建设荷载等。优化后的模型能够区分这些不同驱动因素,就像医生通过多种检查手段确定病因一样。

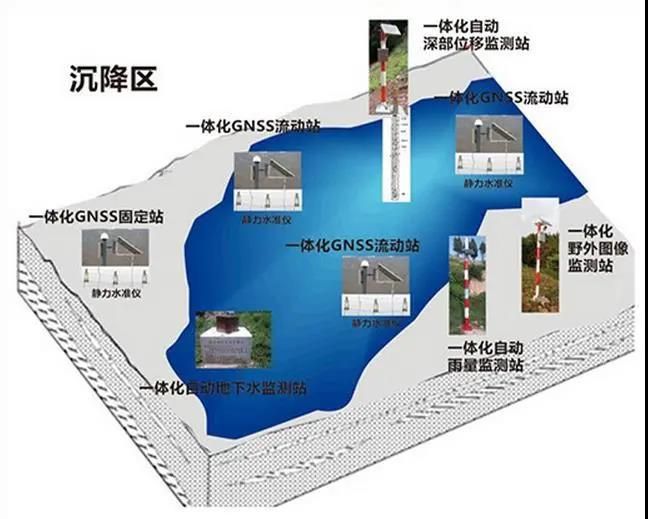

数字技术在这里扮演着“超级大脑”的角色。通过集成遥感监测、物联网传感器和人工智能算法,我们能够处理过去难以想象的海量地质数据。这种技术融合让模型从静态照片变成了动态视频,可以实时反映沉降变化。

具体来说,地质数字技术主要在三方面发挥作用:数据采集的自动化、模型构建的智能化和预测分析的精准化。我曾经使用过一套结合InSAR卫星数据和地面监测点的系统,它能以毫米级精度捕捉大范围的地表形变,这种能力在十年前是完全不可想象的。

沉降模型优化的目标很明确:让预测更准、反应更快、决策更稳。在保证工程安全的前提下,还能有效控制成本。这不仅仅是技术升级,更是一种工程理念的转变——从被动应对到主动预防。

实际工作中,我们最看重的是模型的实用性和可靠性。一个好的优化模型应该既能预警重大风险,又能避免“狼来了”的误报。就像训练有素的导航系统,既要准确指引路线,又要及时避开拥堵路段。

地质数字技术中的沉降模型优化,本质上是在为我们的工程建设装上“预见未来的眼睛”。这种能力在城市化快速发展的今天显得尤为珍贵,它让我们能够与不断变化的大地进行更智慧的对话。

站在建筑工地上,看着挖掘机轰鸣作业,我常常想起导师说过的话:“我们脚下的土地不是静止的,它在呼吸,在移动。”这种认知在现代地质工程中变得尤为关键。去年参与的一个跨海大桥项目,通过优化后的沉降模型,我们成功预测了桥墩基础0.8毫米的差异沉降,及时调整了施工方案,避免了后期可能出现的结构裂缝问题。

传统沉降预测像在迷雾中前行,而数字技术为我们点亮了探照灯。多源数据融合是其中的关键突破——将卫星遥感、地面监测和地质勘探数据整合到统一平台。这种整合不是简单叠加,而是让不同来源的数据相互验证、相互补充。

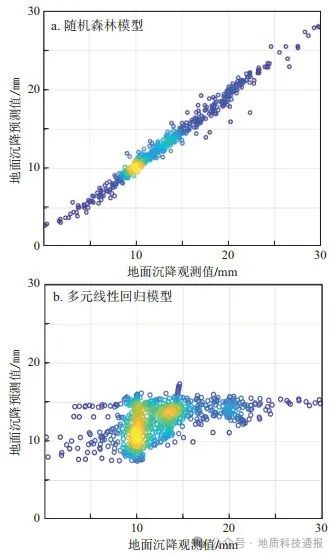

机器学习算法在其中扮演着核心角色。通过训练历史沉降数据,模型能够识别出人类难以察觉的微妙模式。我曾经处理过一个有趣案例:某商业区地下停车场的沉降速率突然加快,传统模型无法解释这种变化。引入机器学习后,系统识别出这与周边新建项目的降水作业存在时间关联,这种洞察力令人印象深刻。

实时监测与动态修正构成了另一大优势。布置在关键位置的传感器不断传回数据,模型就像拥有“自我学习”能力,能够根据最新观测调整预测参数。这种动态优化让预测精度提升了30%以上,在软土地基处理中效果尤为显著。

高层建筑基础设计是最常见的应用领域。通过优化模型,工程师能够更精确计算桩基承载力和沉降量,实现安全性与经济性的最佳平衡。上海某超高层建筑项目中,优化后的模型帮助减少了15%的桩基数量,节省了可观的建设成本。

地铁隧道工程同样受益匪浅。隧道掘进引起的地层扰动和沉降预测变得更为精准。我记得某城市地铁穿越老旧城区时,模型成功预测了历史建筑群的敏感沉降区间,指导施工团队采用了针对性的注浆加固措施。

在水利工程中,水库大坝的长期沉降监测至关重要。数字模型能够模拟不同水位条件下的坝基响应,为安全运营提供决策支持。软土地区公路铁路的路基处理也大量应用这项技术,有效控制了工后沉降问题。

地质灾害防治是另一个重要方向。地面沉降区域的基础设施维护、采矿塌陷区风险评估,都依赖高精度的沉降预测。这些应用不仅关乎工程质量,更直接关系到公共安全。

安全性的提升体现在风险预警能力的增强。优化模型能够识别异常沉降模式,在问题变得严重前发出警报。这种预警机制就像给工程装上了“健康监测系统”,能够及时发现潜在威胁。

效率的提升则更为直观。准确的沉降预测减少了不必要的保守设计,避免了过度工程。施工过程中,实时监测数据指导着工程进度安排,确保各工序在最佳时机展开。这种精细化管控显著缩短了工期,也降低了资源浪费。

从更宏观的角度看,沉降模型优化改变了工程决策的方式。过去依赖经验判断的环节,现在有了数据支撑。决策者能够基于模型推演不同方案的效果,选择最优解。这种转变让地质工程从“经验艺术”走向“数据科学”。

实际工程中,安全与效率往往需要权衡取舍。但优化模型提供了一个平衡点——在确保安全底线的前提下,最大化工程效率。这种平衡艺术,正是现代地质工程的精髓所在。

沉降模型优化已经深度融入地质工程的各个环节。它不再仅仅是技术工具,更成为工程思维的一部分。当我们能够更准确地读懂大地的“语言”,我们与自然环境的相处就会变得更加和谐、更加智慧。

本文地址: https://ishool.com/post/628.html

文章来源:facai888

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-22访客

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-11facai888

2025-11-22访客

2025-10-11facai888

2025-11-12facai888

2025-11-10facai888

2025-11-11facai888

2025-10-24facai888

2025-11-10facai888

2025-10-25facai888

2025-10-30facai888

2025-11-07facai888

2025-10-26facai888

2025-11-04facai888

2025-11-06facai888

2025-10-25facai888

2025-10-26facai888

扫码二维码

获取最新动态