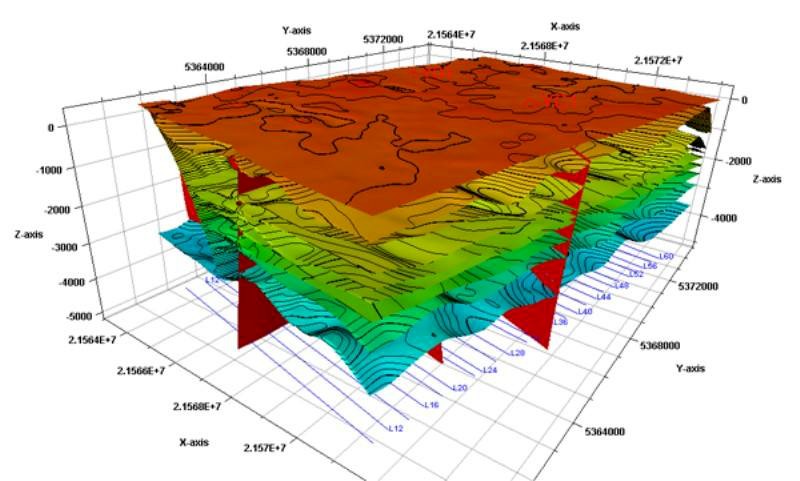

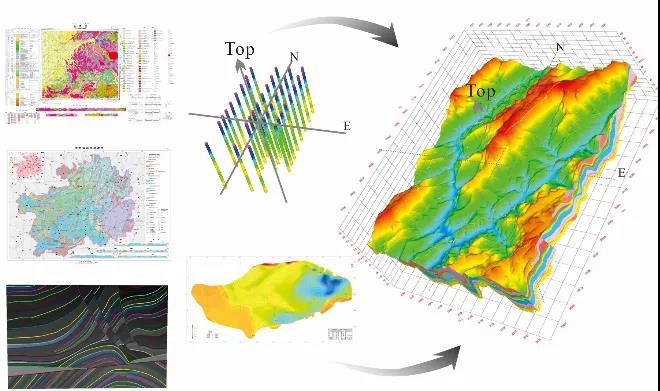

地质数字技术模型本质上是一个三维数字化的地质体。它将复杂的地质结构、岩性分布和资源储量转化为可计算、可分析的数据集合。这类模型通常包含地层界面、断层构造、岩相分布等多维信息。

记得去年参与一个煤矿勘探项目时,我们首次接触这类模型。原本需要翻阅数百张纸质剖面图的工作,现在只需在屏幕上旋转三维模型就能完成。这种转变不仅提高了效率,更让非地质专业的管理者也能直观理解地下情况。

地质数字技术模型具有几个显著特征: - 空间可视化能力极强,支持任意角度剖切分析 - 数据集成度高,能够融合地质、地球物理、测井等多源信息 - 动态更新机制,随着新数据输入而持续优化 - 预测功能突出,可以模拟地质过程和发展趋势

这些特点使得地质数字技术模型成为现代地质工作的核心工具。

地质模型并非一成不变。随着勘探开发进程推进,新数据不断涌现,原始模型往往显得粗糙甚至失真。模型优化升级成为必然选择。

我曾遇到一个典型案例:某油田初期建立的模型预测储量明显偏高,导致开发方案过于乐观。经过三轮优化升级,模型精度显著提升,避免了数亿元的投资失误。这个教训说明,模型优化不是可有可无的选项,而是确保决策准确性的关键环节。

优化升级的核心意义体现在三个方面: 数据价值最大化。原始数据只有通过持续优化的模型才能发挥真正价值 决策支持强化。精确的模型为资源评估、开发方案提供可靠依据 风险控制加强。减少因模型误差导致的勘探开发风险

在地质工作数字化浪潮中,拒绝模型优化无异于刻舟求剑。

模型优化升级不是随意修改,而是遵循特定原则的系统工程。基于多年实践,我认为几个基本原则至关重要:

精度优先原则。任何优化都必须以提升模型精度为首要目标,避免为了视觉效果牺牲准确性 渐进式优化。模型优化应该分阶段进行,每个阶段都有明确的质量标准 数据驱动。所有修改必须基于可靠的地质数据,而非主观臆测 实用性导向。优化后的模型必须满足实际工作需求,避免过度复杂化

评价优化效果的标准体系包括: - 地质吻合度:模型与实测数据的匹配程度 - 预测准确率:对未来钻探结果的预测能力 - 运算效率:模型计算和显示的速度表现 - 用户满意度:实际使用者的体验反馈

这些原则和标准构成了模型优化升级的质量保障体系。优质的地质数字技术模型就像精心打磨的透镜,让我们能够更清晰地看清地下世界的真实面貌。

模型优化升级需要系统化的操作流程。从数据预处理到最终验证,每个环节都直接影响优化效果。

我参与过的一个页岩气项目就很能说明问题。初始模型存在明显的构造失真,团队采用五步优化法,历时两个月完成了全面升级。整个过程就像修复一幅古老地图,既要保留原有有价值信息,又要根据新发现修正错误。

数据质量评估与清洗 原始数据往往包含噪声和异常值。通过统计分析和空间插值检验,识别并处理问题数据点。清洗过程中需要特别注意保留地质合理性,避免过度平滑导致地质特征丢失。

模型结构重构 根据最新地质认识调整模型框架。这可能涉及网格加密、边界重定义或参数体系更新。结构重构不是推倒重来,而是在原有基础上进行精细化调整。

多源数据融合 将新获取的钻井、物探、化验等数据有机融入模型。采用协同克里金、序贯指示模拟等算法,确保不同尺度、不同类型数据的有效整合。

模型校准与验证 使用独立数据集检验模型预测能力。通过交叉验证、盲井测试等方法评估模型精度,反复调整直至满足精度要求。

成果输出与应用测试 优化后的模型需要在实际工作中进行压力测试。观察其在不同应用场景下的表现,收集用户反馈进行微调。

这套方法在实践中表现出良好的适应性,既保证了优化效果,又控制了工作成本。

模型优化过程中总会遇到各种挑战。识别这些问题并找到有效对策,是确保优化成功的关键。

数据不一致性问题 不同时期、不同方法获取的数据经常存在系统偏差。去年处理一个金属矿模型时,就发现早期钻探数据与最新高精度测井存在明显矛盾。

解决方案: 建立统一的数据标准化流程 采用数据协调技术消除系统误差 引入地质约束条件保证数据合理性

模型过度拟合现象 为了追求表面精度而过度迎合个别数据点,导致模型失去预测能力。这种现象在数据稀疏区域尤为常见。

解决方案: 合理设置模型复杂度参数 采用正则化技术控制拟合程度 保留适当数量的验证数据用于模型测试

计算资源瓶颈 高精度模型往往需要大量计算资源,影响工作效率。这在三维地质建模中特别突出。

解决方案: 采用多分辨率建模策略 优化算法提高计算效率 合理分配计算任务,重要区域精细刻画,外围区域适当简化

地质认知更新困难 新的地质认识与原有模型框架冲突时,模型重构面临技术挑战。

解决方案: 建立灵活可调整的模型架构 采用模块化设计便于局部更新 保持地质概念模型与数值模型的动态关联

这些问题看似棘手,但只要方法得当,都能找到合适的解决路径。

实践是检验优化效果的最佳标准。几个典型案例充分展示了模型优化升级的价值。

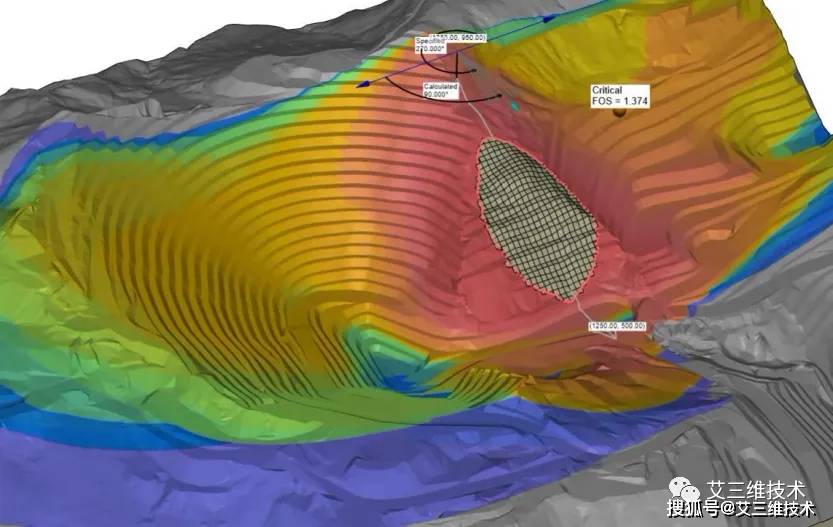

深部煤层气模型优化 某盆地深部煤层气勘探初期,模型预测成功率不足40%。通过引入地震属性约束和钻井资料更新,优化后的模型预测准确率提升至75%以上。

关键经验: 地震与地质数据的有效融合大幅提升模型可靠性 充分考虑煤层非均质性特征 建立适合深部条件的储层参数解释模型

复杂断块油田模型重构 传统模型无法准确描述该油田的复杂断裂系统。采用基于构造地质建模的思路,重新构建了断层网络和储层架构。

优化效果: 储量计算误差从25%降至8% 开发井成功率提高30% 为调整井部署提供了可靠依据

金属矿体模型精细化 原有模型对矿体边界控制不足,影响开采设计。通过加密采样和地质统计学方法,实现了矿体形态的精确刻画。

成果体现: 资源储量分类更加合理 开采损失率降低15% 生产计划的可执行性显著增强

这些案例给我的深刻启示是:模型优化升级必须紧密结合具体地质条件,没有放之四海而皆准的模板。成功的优化往往源于对地质问题的深刻理解,而非单纯的技术堆砌。优质的地质数字技术模型应该像经验丰富的地质师的眼睛,既能看清细节,又能把握全局。

本文地址: https://ishool.com/post/713.html

文章来源:facai888

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-11facai888

2025-11-12facai888

2025-10-11facai888

2025-11-12facai888

2025-11-10facai888

2025-10-12facai888

2025-11-12facai888

2025-10-19facai888

2025-11-10facai888

2025-11-22访客

2025-10-17facai888

2025-11-22访客

2025-11-11facai888

2025-10-11facai888

2025-10-12facai888

2025-10-11facai888

扫码二维码

获取最新动态