地质数字技术正在彻底改变我们探索地下世界的方式。想象一下,传统地震勘探就像用木棍敲击地面听回声,而现代数字技术则相当于给地球做高精度CT扫描。这种转变不仅提升了数据质量,更重新定义了油气勘探的精度边界。

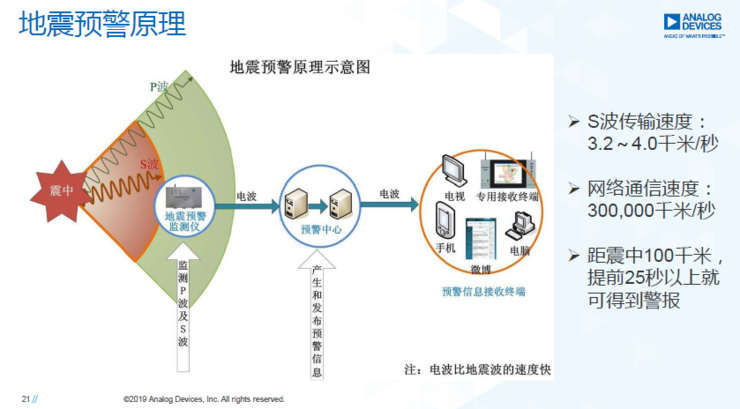

地震勘探的核心原理其实很直观——通过人工激发地震波,记录这些波在地下岩层中传播、反射的信号,再通过分析这些信号来描绘地下结构。数字化就是将连续的模拟信号转换为离散数字信号的过程。

早期的地震勘探使用光点记录,技术人员需要在暗房里冲洗胶片。上世纪70年代,数字记录仪的出现让地震勘探迈入了新纪元。我记得参观过一个老油田的展览,那里陈列着几十年前使用的模拟设备,笨重的磁带机和成堆的纸质记录。而现在,整个采集过程都能通过便携式数字设备完成。

数字化发展经历了三个关键阶段:从最初的12位模数转换到现在的24位高精度采集,从每秒几千个采样点到百万级采样能力,从有限的动态范围到接近120dB的记录精度。这些技术进步让微弱的地下信号不再被噪声淹没。

现代地震数据处理依赖几个核心数字技术模块。信号增强技术能够从嘈杂的背景中提取有效信号,就像在喧闹的派对上专注听某个人的谈话。噪声压制算法可以识别并消除各种干扰,包括环境噪声、仪器噪声和多次波。

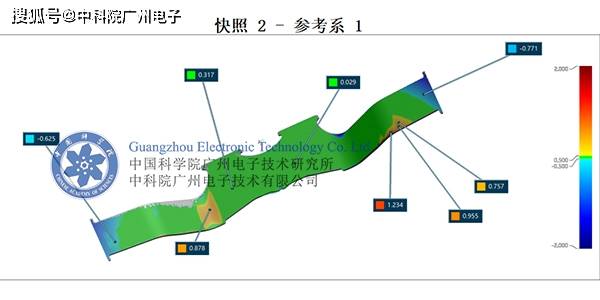

偏移成像技术可能是最令人惊叹的部分。它将弯曲的反射界面“拉直”到真实的地下位置,这个过程需要复杂的波场外推计算。速度分析技术则通过迭代优化,建立准确的地下速度模型——这直接决定了成像的精度。

数据压缩与存储技术同样关键。一次三维地震勘探可能产生数PB级的数据,高效的压缩算法让数据传输和存储变得可行。可视化技术则将海量数据转化为直观的三维图像,帮助地质师“看见”地下构造。

傅里叶变换构成了地震信号处理的数学基石。它将时间域的信号分解为频率组分,让我们能够分析不同频率成分的特征。小波变换则提供了多尺度分析能力,既能看到信号的全局特征,又能聚焦局部细节。

卷积理论描述了地震子波与地层反射系数的关系,反卷积技术就是在此基础上发展起来的。它能够压缩地震子波,提高时间分辨率,让薄层识别成为可能。

概率论与统计方法在处理不确定性时不可或缺。地下构造总是存在多解性,统计方法帮助量化这种不确定性,为决策提供概率支持。线性代数则是大规模矩阵运算的基础,现代地震成像本质上就是求解大型线性方程组。

这些数学工具不是孤立存在的。在实际处理中,它们相互配合,共同构建起完整的地震数据处理理论框架。从波动方程到优化算法,从矩阵理论到概率统计,数学为地质数字技术提供了坚实的理论基础。

理论最终要落地才能产生价值。地质数字技术从实验室走向勘探现场的过程,就像厨师把食谱变成美味佳肴——需要合适的食材、精准的火候,还有那么一点创造性的发挥。在实际勘探项目中,这些技术正在悄然改变着找油找气的方式。

野外采集是地震勘探的第一步,也是最容易受到干扰的环节。数字检波器已经取代了传统的模拟设备,它们能更准确地记录地面振动。我参与过一个沙漠地区的勘探项目,那里昼夜温差大,传统设备经常出现漂移,而数字检波器几乎不受影响。

实时质量控制变得前所未有的重要。采集过程中,工程师通过平板电脑就能监控上千个检波器的状态。某个通道出现异常,系统会立即标记并提示检查。这种即时反馈避免了传统勘探中“采集结束才发现数据有问题”的尴尬。

预处理环节就像照片的初步修图。数字去噪技术能识别并压制工业干扰、风噪等环境因素。有个有趣的例子,在靠近公路的区域,算法能精准分离车辆振动和有效信号,这在过去几乎不可能做到。

初至波自动拾取技术节省了大量人力。传统方法需要技术人员手动标注每个道集的初至时间,现在机器学习算法能在几分钟内完成数万道数据的处理。振幅恢复技术则校正了波前扩散和吸收衰减的影响,让深层信号重新“亮起来”。

处理流程如同精密的装配线,每个环节都依赖特定的数字技术。静校正解决近地表问题,把由于地形起伏和低速带引起的时差消除。记得有个山区项目,地形高差超过500米,波动方程基准面校正技术成功地将数据归位到统一基准面。

速度分析经历了从手工到智能的演变。早期解释员需要反复试验速度参数,现在遗传算法、模拟退火等优化技术能自动寻找最优解。各向异性速度建模更是考虑到了地层在不同方向上的速度差异,让复杂构造地区的成像质量大幅提升。

偏移成像是最考验计算能力的环节。克希霍夫偏移适合陡倾角构造,但精度有限;逆时偏移能处理任意复杂构造,计算量却是前者的数十倍。现在GPU加速技术让逆时偏移变得实用,一个原本需要数周的计算任务可能几天就能完成。

多次波压制技术特别值得一说。表面相关多次波压制方法不依赖地下模型,通过数据本身预测并减去多次波。在深水勘探中,这种技术能有效消除水层 reverberation,让深部储层清晰可见。

解释环节最能体现数字技术的价值。自动层位追踪技术通过学习少量人工解释样本,就能快速完成大面积的层位解释。在某个海上油田,这项技术将三维数据体的解释时间从三个月缩短到两周。

属性分析技术从地震数据中提取隐藏信息。相干属性突显断层和裂缝,曲率属性识别微幅构造,频谱分解技术则能检测薄层调谐效应。有个陆上油田通过频谱属性成功预测了砂岩厚度分布,钻井证实率超过80%。

三维可视化技术改变了地质师的工作方式。他们能在虚拟现实中“走进”地下构造,从任意角度观察地层关系。我记得第一次使用这种系统时的震撼——原本抽象的等值线图突然变成了可以触摸的地质体。

地质建模将地震、测井、地质认识融为一体。多点地质统计学方法能再现复杂的地质模式,比如河道砂体的空间展布。数字岩石物理技术则通过CT扫描和数值模拟,直接从岩心样品预测弹性参数。

这些技术不是孤立运行的。在实际项目中,它们构成了完整的数字工作流,从数据采集到最终模型,每个环节都紧密衔接。数字技术正在让地震勘探从“艺术”走向“科学”,虽然永远无法完全消除不确定性,但至少我们能更清楚地知道不确定在哪里。

本文地址: https://ishool.com/post/164.html

文章来源:facai888

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-11facai888

2025-11-12facai888

2025-10-11facai888

2025-11-12facai888

2025-11-10facai888

2025-11-11facai888

2025-11-11facai888

2025-11-08facai888

2025-11-10facai888

2025-11-09facai888

2025-11-11facai888

2025-11-11facai888

2025-11-10facai888

2025-11-09facai888

2025-11-09facai888

2025-11-09facai888

扫码二维码

获取最新动态