低碳技术本质上是一套减少温室气体排放的解决方案。它不仅仅是安装几块太阳能板那么简单,而是贯穿于能源生产、转换、利用全过程的技术体系。我接触过不少企业主,他们最初认为低碳就是增加成本,直到看到电费账单实实在在降了下来。

全球气候变暖的威胁推动着低碳技术快速发展。从《巴黎协定》到各国的碳中和承诺,政策导向与市场需求形成双重驱动力。记得去年参观一家化工厂,他们的总工程师说:“十年前我们谈节能是为了省钱,现在更多是为了生存。”这句话很形象地反映了行业心态的转变。

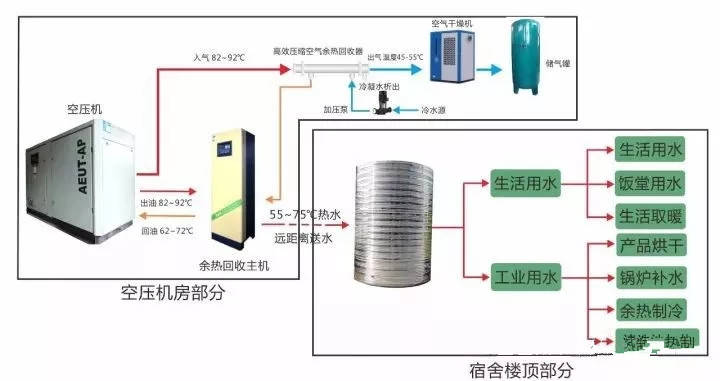

余热制冷的核心思路很巧妙——把原本要排掉的废热转化为有用的冷量。就像用煮饭时灶台散发的热量来驱动冰箱制冷,这种能量梯级利用的方式确实非常高效。

目前主流的余热制冷技术包括吸收式、吸附式和喷射式三大类。吸收式制冷在工业领域应用最广,利用沸点不同的工质对完成制冷循环。吸附式则更适合中低温热源,操作维护相对简单。我见过一个纺织厂案例,他们用80℃的废水驱动吸附式制冷机组,夏季车间温度降低了5℃以上。

在完整的能源管理体系中,余热制冷扮演着“变废为宝”的关键角色。它不像光伏、风电那样需要额外占地,而是直接在能源消耗端实现效率提升。这种特点让它成为工业企业低碳转型的优选方案。

从系统角度看,余热制冷填补了中低温热源利用的技术空白。许多工业过程产生的大量80-150℃废热,过去只能简单排放,现在可以通过制冷机组转化为空调或工艺冷却所需冷量。这种能源的“温度对口、梯级利用”理念,正是低碳技术精妙之处。

吸收式制冷机组在工业场景中最常见。它利用溴化锂-水或氨-水作为工质对,通过发生、冷凝、蒸发、吸收四个基本过程完成制冷循环。我参观过一家炼油厂,他们的中央控制室就靠厂区蒸汽管道余热驱动的溴化锂机组降温,整套系统运行了八年仍保持良好状态。

吸附式制冷技术近年来进步明显。相比吸收式,它对热源温度要求更低,60℃左右的热水就能有效驱动。核心在于吸附剂材料的选择——硅胶、沸石和活性炭各有适用场景。记得有家啤酒厂改造案例,他们利用糖化工艺的废热水驱动硅胶-水吸附机组,每年省下近40%的制冷电费。

喷射式制冷在特定领域独具优势。这种技术结构简单,几乎没有运动部件,维护成本极低。虽然制冷效率相对不高,但在有稳定蒸汽供应的化工厂、造纸厂很受欢迎。我接触过的项目里,有家化工厂用0.3MPa的乏汽驱动喷射制冷,为实验室提供恒温环境,运行五年没出过重大故障。

热声制冷作为新兴技术值得关注。它通过声波振荡实现热能传递,完全避免传统制冷剂的温室效应问题。虽然商业化程度还不高,但实验室数据显示其潜力巨大。某研究院的示范项目利用200℃烟气驱动热声机组,噪音控制比传统设备提升明显。

钢铁行业的高温烟气回收颇具代表性。某大型钢厂将烧结冷却机的300℃废气用于驱动双效溴化锂机组,产生的冷水用于炼焦车间通风降温。这个改造项目总投资约1200万元,预计三年内就能收回成本。现场工程师告诉我:“最让人满意的是系统稳定性,基本不用专人值守。”

化工厂的工艺余热利用更加多样。有家氯碱企业同时运行着三套余热制冷系统:电解槽冷却水驱动吸附式机组为控制室空调供冷,反应釜夹套热水供应吸收式机组给仓库保鲜,甚至连压缩机冷却油的热量都被收集起来用于办公室制冷。这种全方位的能量整合,让他们的单位产品能耗降低了18%。

数据中心散热场景出现创新应用。南方某互联网企业将服务器散热水的热量转移至吸附式制冷机,产生的冷水又回用于服务器机柜冷却。这种近似“自给自足”的散热模式,使他们的PUE值从1.6降至1.2以下。项目负责人透露:“除了节能效益,系统在用电高峰期的稳定性更让我们看重。”

区域能源站正在成为城市节能新亮点。某新区利用垃圾焚烧厂的蒸汽余热,通过集中式吸收制冷机组为周边写字楼群供冷。相比传统中央空调,这套系统每年减少碳排放约8000吨。参与设计的工程师分享道:“最难的不是技术选型,而是管网布局的优化,需要精确计算每个节点的负荷变化。”

酒店能源中心实现冷热电三联供。有家五星级酒店同时安装燃气内燃机和余热制冷机,发电后的高温烟气驱动吸收式制冷,缸套水热量用于生活热水。这种能源梯级利用使酒店整体能效提升至85%以上。总经理在项目验收时说:“客人可能感受不到技术差异,但运营成本的下降是实实在在的。”

工业建筑与民用建筑的结合案例也很有趣。某科技园区将精密仪器车间的工艺冷却水,通过板换为办公区提供空调冷源。这个看似简单的改造,让园区夏季空调用电峰值降低了30%。负责运维的王工告诉我:“现在年轻工程师越来越接受这种跨界思维,节能改造不一定需要高大上的新技术。”

住宅小区的创新尝试正在增多。北方某个社区利用集中供热管网夏季闲置期,通过改造换热站实现区域供冷。虽然初期投资比传统空调高,但运行费用仅为后者的60%。物业经理算过账:“十年生命周期内,业主总支出反而更少,更重要的是减少了小区里的室外机噪音。”

余热制冷系统最直观的环境效益体现在碳减排。以常见的溴化锂吸收式制冷机为例,每利用1GJ工业余热,大约可减少80-100公斤的二氧化碳排放。这个数字可能超出很多人的预期——它相当于普通轿车行驶600公里产生的碳排放。我去年参与评估的化工厂项目,仅一套余热制冷系统每年就实现碳减排4200吨,相当于种植了2.3万棵树木的固碳效果。

传统电制冷机的碳排放主要来自电网供电。在我国当前以火电为主的能源结构下,每度电约产生0.8公斤二氧化碳。而余热制冷系统直接利用原本废弃的热能,几乎不增加额外碳排放。某半导体工厂的数据显示,他们的余热制冷系统使整体碳足迹降低了15%,这个改善幅度在环保审计中非常亮眼。

污染物协同减排经常被忽视。除了二氧化碳,余热制冷还能减少硫氧化物、氮氧化物和粉尘排放。火力发电厂配套的余热制冷项目往往能产生这种协同效应。记得某热电厂的计算数据:当他们利用汽轮机抽汽驱动制冷机组后,区域空气质量监测点的PM2.5数值出现了可观测的下降。

能源效率提升带来乘数效应。将低品位热能转化为冷量,本质上是在提升整个能源系统的利用效率。通常工业过程的能源利用效率只有40-50%,大量热能通过冷却塔或烟囱散失。余热制冷让这部分能量重新进入生产循环,某炼油厂通过系统改造,全厂能源效率从48%提升到61%,这种提升在能源管理领域堪称飞跃。

初始投资确实比传统制冷设备高。一套中型溴化锂吸收式制冷系统的投资通常在200-500万元,比同等冷量的电制冷机组贵30%-50%。但这个溢价正在逐年缩小,五年前这个差距还在70%以上。我接触过的业主中,超过八成在项目验收时都表示“比预期更划算”。

运行成本的优势非常明显。余热制冷系统的能耗主要来自溶液泵和冷却水泵,电力消耗仅为传统电制冷的5%-15%。某纺织企业做过精确统计:他们的余热制冷系统每年节省电费约86万元,这还不包括因减少用电而节省的容量电费。财务总监在季度会上特别提到:“这套系统成了我们的利润贡献点。”

投资回收周期多在2-4年。具体时长取决于热源条件、运行时间和当地电价。高温烟气余热项目回收期较短,低温废热项目相对较长。北方某制药厂的案例很典型:他们投资320万元的吸附式制冷系统,通过节省电费和获取节能补贴,实际回收期只有28个月。厂长在项目总结时说:“比我们很多生产设备的投资回报都要快。”

维护成本需要客观看待。吸收式机组确实需要定期更换溴化锂溶液和清洗换热管,但这些费用通常不超过传统离心式冷水机组的维护成本。更重要的是,余热制冷系统的主要设备寿命往往更长——我见过运行超过二十年的溴化锂机组仍在正常工作,这种耐用性在全生命周期成本计算中优势巨大。

政策补贴能显著改善经济性。目前很多地区对余热利用项目提供设备投资补贴、税收减免和节能奖励。某省对工业余热制冷项目给予总投资20%的补贴,加上节电收益,使项目内部收益率达到25%以上。负责项目申报的工程师告诉我:“现在做技改项目,不考虑政策支持就是失职。”

国家层面的政策导向非常明确。“十四五”规划明确提出要大力发展余热利用技术,工信部发布的《工业能效提升行动计划》更是将余热制冷列为重点推广技术。这些政策正在转化为具体的财政和税收支持。某行业协会的专家私下透露:“接下来会有更多细分领域的实施方案出台。”

碳交易市场带来新的价值发现。随着全国碳市场建设推进,碳资产逐渐成为企业的重要资产。余热制冷项目产生的碳减排量可以通过交易获得额外收益。某钢铁企业去年通过出售碳配额获得近千万元收入,其中余热制冷项目的贡献约占三分之一。这种收益模式正在改变企业的投资决策逻辑。

技术成本下降趋势确定。核心设备国产化率已经超过80%,使得系统造价持续走低。十年前还需要进口的磁悬浮离心机,现在国内多家企业都能生产。我跟踪的一个供应商报价显示,同等规格的溴化锂机组价格比五年前下降了35%。这种成本下降让更多中小企业能够负担余热制冷改造。

应用场景正在快速拓展。除了传统的工业领域,数据中心、5G基站、电动汽车充电站等新基建领域开始大规模应用余热制冷。某互联网巨头在内蒙古的数据中心,利用服务器余热为办公区供暖制冷,这种创新应用模式很可能成为行业标准。他们的技术负责人预测:“未来三年,余热制冷在新基建领域的渗透率将翻番。”

人才储备成为关键制约因素。既懂热工技术又熟悉节能政策的复合型人才严重短缺。某高校能源专业的教授告诉我:“我们每年的毕业生都被企业提前预定,这个领域的薪资水平已经超过传统暖通行业20%。”这种人才供需失衡短期内可能制约行业发展速度。

国际技术合作日益紧密。中国企业在吸收国外先进技术的同时,开始向“一带一路”国家输出余热制冷解决方案。我认识的一个工程团队去年就在越南完成了两个大型余热制冷项目,这种技术输出可能成为新的增长点。团队负责人说:“发展中国家对低成本节能技术的需求超乎想象。”

本文地址: https://ishool.com/post/325.html

文章来源:facai888

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-22访客

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-11facai888

2025-11-12facai888

2025-10-11facai888

2025-11-12facai888

2025-11-10facai888

2025-11-11facai888

2025-10-16facai888

2025-10-16facai888

2025-10-15facai888

2025-10-11facai888

2025-10-15facai888

2025-10-17facai888

2025-10-12facai888

2025-10-17facai888

2025-10-11facai888

2025-10-11facai888

扫码二维码

获取最新动态