煤矿开采一直是个复杂而危险的领域。记得有次下矿参观,亲眼看到工人们在昏暗环境中操作设备的场景——机器轰鸣,煤尘弥漫,每个动作都充满风险。这种环境下,自动化技术的价值不言而喻。

跟机自动化优化本质上是一套让采矿设备“自主思考”的系统。它不像传统自动化那样简单执行预设指令,而是能够实时感知环境变化,自主调整运行参数。

想象一台采煤机在巷道中作业。传统模式下,操作员需要不断调整截割高度和推进速度。而采用跟机自动化后,设备通过传感器实时监测煤层厚度、硬度变化,自动优化截割轨迹。这套系统真正实现了“设备跟着煤走”,而非“人跟着设备走”。

这种技术突破让煤矿开采从劳动密集型转向技术密集型。设备不再是被动执行工具,而是成为具有自主决策能力的智能终端。

晋矿智造研的自动化之路走了将近十年。最初只是简单的远程控制试验,在某个小型矿井安装了第一批传感器。那时候系统经常误判,需要人工频繁干预。

转折点出现在三年前。团队引入边缘计算架构,让设备在本地就能完成大部分数据处理。这个改变很关键——煤矿井下网络条件差,如果所有数据都要上传到地面服务器,延迟会让自动化失去意义。

去年我们测试了新一代系统。在晋煤集团某个主力矿井,整套系统连续运行一个月没有出现重大故障。矿上老工人说,现在上班轻松多了,只需要在控制室盯着屏幕,偶尔做做微调。

技术演进总是渐进的。从单机自动化到全线联动,从固定程序到自适应学习,每一步都建立在前期试错的基础上。

安全永远是第一位的。自动化系统能替代人工完成最危险环节的工作。比如在采煤工作面,设备自动跟机运行,人员无需进入高风险区域。这个改变直接降低了事故发生率。

生产效率的提升同样显著。人工操作难免有疲劳和误差,而自动化系统可以24小时保持最佳工作状态。某个应用案例显示,采用跟机自动化后,单工作面日产量提升了15%左右。

成本控制方面也很有说服力。虽然前期投入较大,但长期来看,减少的人力成本和提升的设备利用率很快就能收回投资。更不用说设备寿命的延长——优化运行参数避免了过度磨损。

这套系统正在重新定义煤矿作业模式。它不只是技术升级,更是整个生产理念的变革。从“人适应机器”到“机器适应环境”,这个转变带来的价值远超预期。

走进煤矿井下,你会看到各种设备在协同作业——采煤机、液压支架、刮板输送机,它们像一支训练有素的队伍。但要让这些“队员”真正默契配合,背后需要相当精密的技术支撑。我曾经观察过系统调试过程,工程师们反复调整参数的样子,让人想起乐团指挥在排练时的专注。

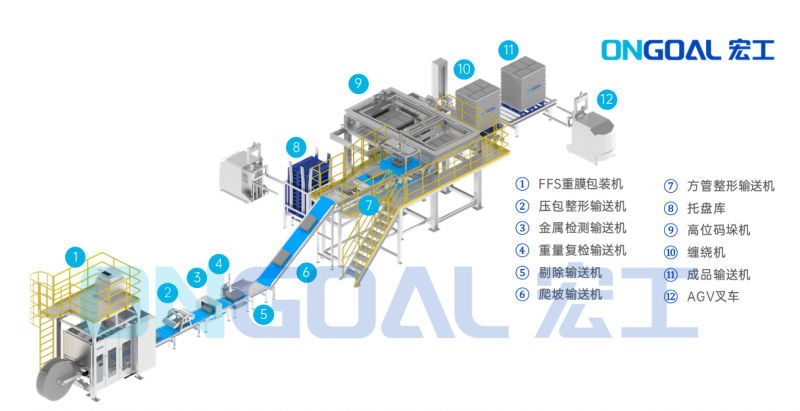

晋矿智造研的系统架构采用分层设计理念。最底层是设备控制层,直接与采煤机、支架等硬件交互;中间是边缘计算层,负责实时数据处理;最上层才是云端管理平台。

这种设计很聪明。煤矿井下环境特殊,网络信号时好时坏。如果把所有计算都放在云端,一个网络波动就可能导致整个系统停滞。边缘计算层就像给每个设备配了“本地大脑”,即使与地面失去联系,也能自主运行一段时间。

系统组成包括感知模块、决策模块和执行模块三大块。感知模块负责“看”和“听”,决策模块负责“想”,执行模块负责“做”。这三个模块形成闭环,让设备真正具备环境适应能力。

感知技术是系统的“眼睛”和“耳朵”。在晋矿的方案中,用了多种传感器协同工作——激光雷达扫描工作面轮廓,压力传感器监测顶板压力,振动传感器分析设备状态。

有意思的是,他们还用了声音识别技术。设备运行时的声音包含大量信息,比如截齿磨损程度、电机负载状态。系统能通过声音变化提前发现潜在故障,这个设计相当贴心。

数据采集不只是收集,更要筛选。井下每秒钟产生海量数据,如果全部上传会拖垮系统。智能滤波算法会自动识别有价值的数据,比如异常波动、趋势变化,这些才值得重点处理。

控制算法是系统的“智慧核心”。它不像传统PLC那样死板执行程序,而是会根据实时数据动态调整。比如采煤机遇到硬煤层时,算法会自动降低推进速度,增加截割功率。

优化策略考虑得很周全。不仅要追求产量最大化,还要兼顾设备损耗和能耗。系统会在多个目标之间寻找平衡点——就像老司机开车,既要求快,又要省油,还要爱护车辆。

学习能力是这套算法的亮点。它会在运行过程中不断积累经验,记住哪些参数组合在特定条件下效果最好。时间越长,系统就越“聪明”,越懂得如何高效作业。

自动化不是要完全取代人工,而是让人做更擅长的事。在控制室里,操作员可以看到三维可视化界面,所有设备状态一目了然。系统会自动处理常规情况,把异常状况提示给操作员决策。

远程监控让专家在地面就能指导井下作业。遇到复杂地质条件时,地面工程师可以介入调整参数。这种“自动驾驶+人工监督”的模式既保证效率,又确保安全。

我特别喜欢他们的告警分级设计。不是所有异常都急着报警,系统会先判断严重程度。轻微波动可能只是自动记录,中等问题会提示注意,只有重大风险才会立即告警。这个设计避免操作员被无关信息干扰。

整套机制体现着技术服务于人的理念。机器负责重复性工作,人类负责创造性决策,这种分工让煤矿开采既高效又可靠。

站在煤矿调度中心的大屏幕前,你能看到实时更新的生产数据曲线。那些曾经需要人工记录、估算的数字,现在变得鲜活而精确。我印象很深的是去年参观的一个矿井,矿长指着屏幕说:“这套系统让我们的工作方式完全变了。”

在晋南某大型煤矿,工作面长度超过300米。过去需要15名工人三班倒作业,现在只需要5人远程监控。最明显的变化发生在交接班时段——以往这个时段产量会下降约20%,因为新到岗的工人需要时间熟悉工作面情况。

系统安装后,工作面的“记忆”不会因为换班而中断。上一班的优化参数自动传承给下一班,就像接力赛跑中顺利传递接力棒。矿工们开玩笑说,现在设备比老师傅还了解工作面脾气。

地质条件复杂的矿井受益更大。有个工作面频繁遇到断层,每次都需要停机调整。现在系统能提前识别岩性变化,自动调整采煤机速度和支架支撑力。矿上技术员告诉我,他们再也不用为突如其来的断层手忙脚乱了。

数字最能说明问题。应用跟机自动化系统后,平均循环作业时间缩短了18%。这意味着每天能多完成1.5个采煤循环。按每个循环产煤800吨计算,相当于日增产1200吨。

设备利用率提升更明显。采煤机有效工作时间从原来的65%提高到82%,液压支架跟机速度提升30%。这些改进看似微小,累积起来却相当可观。就像高速公路上的车流,每辆车快一点,整体通行能力就大幅提升。

检修时间也显著减少。智能预警系统能提前48小时预测设备故障,维修团队可以合理安排检修窗口。去年该矿非计划停机时间减少了42%,这个数字让设备科长特别满意。

安全永远是煤矿的第一要务。系统运行一年来,该矿的轻伤事故率下降60%,这是最让人欣慰的成果。危险区域人员接近预警功能特别有效,曾经阻止了3次可能发生的机械伤害事故。

环境安全监测也更精准。瓦斯浓度超限报警次数同比减少55%,不是瓦斯涌出量变少了,而是系统能更早预测风险趋势。就像天气预报越来越准,我们能提前知道什么时候带伞。

有个细节让我感触很深:矿工们说现在下班时衣服干净多了。因为他们不需要频繁进入工作面调整设备,接触危险环境的机会自然减少。这种改变虽然不体现在报表上,却是实实在在的生活质量提升。

投入产出比让管理层很惊喜。整套系统投资约2000万元,预计2.3年就能收回成本。这个计算还没算上安全效益——毕竟,任何事故的代价都无法用金钱衡量。

电费节约出乎意料。优化后的设备运行方案让吨煤电耗下降12%,每年节省电费约180万元。就像家里的变频空调,智能调节比定频运行省电得多。

人力成本结构也在变化。虽然总人数减少,但员工技能水平要求提高,相应薪酬也上涨了。这种“减量提质”的人才策略,反而增强了团队的稳定性。老矿工转型成为系统运维专家,他们的经验在新的岗位上继续发光发热。

最难得的是,这套系统让煤矿在招工难的大环境下保持了竞争力。年轻人更愿意坐在明亮的控制室里操作设备,而不是在井下从事重复体力劳动。这种转变的价值,远超过财务报表上的数字。

控制室里,年轻的工程师调整着参数,屏幕上实时显示着采煤机的运行轨迹。他转头对我说:“这套系统还在不断进化,就像智能手机每年都有新版本。”这种持续迭代的能力,或许正是技术最迷人的地方。

未来的跟机自动化系统正在向“全自主”迈进。就像自动驾驶汽车的分级,我们正在从L2级辅助驾驶向L3级有条件自动化过渡。这意味着系统不仅能执行预设指令,还能在特定条件下完全自主决策。

感知技术会有质的飞跃。现有的传感器主要监测设备状态,下一代系统将集成地质雷达和微震监测。它能“看见”前方20米范围内的岩层变化,就像给采煤机装上了CT扫描仪。这种前瞻性感知,让应对断层和破碎带变得从容不迫。

算法优化进入新阶段。深度学习模型正在替代传统的控制逻辑,系统会从海量运行数据中自主学习最优策略。我了解到研发团队正在试验一种“数字孪生”技术——在虚拟空间中复制整个工作面,任何优化方案都可以先在数字世界验证效果。

边缘计算与5G的结合值得期待。工作面终端设备的算力将大幅提升,很多决策可以就地完成,不再依赖云端回传。这种架构既降低了通信延迟,也提高了系统可靠性。就像把指挥中心前移到生产一线,反应速度自然更快。

煤炭行业只是起点。同样的技术原理稍作调整,就能用于金属矿山的凿岩台车自动化。去年我们参与了一个铜矿的改造项目,效果出乎意料的好。这种跨行业的技术迁移,打开了更广阔的市场空间。

非煤矿山的需求正在显现。石膏矿、盐矿的开采工艺与煤矿相似,但自动化程度普遍更低。这些领域可能成为下一个增长点。就像智能手机从一线城市向县城普及,技术扩散总有它的路径。

海外市场潜力巨大。东南亚、中亚地区的煤矿开采条件复杂,但自动化水平不高。我们的系统在适应各种地质条件方面积累了丰富经验,这恰好是国际竞争中的优势。记得有次国际矿业展上,来自印尼的客户对我们的断层自适应功能特别感兴趣。

退役矿井的二次开发也值得关注。很多关闭的矿井仍保有完整的基础设施,可以改建成自动化仓储或地下数据中心。跟机自动化技术在这些新场景中同样能发挥作用,这为行业转型提供了新思路。

技术融合的复杂性不容小觑。不同厂商的设备接口标准不一,就像要让说不同语言的人顺畅交流。我们正在推动建立行业通信协议标准,这需要产业链各方的共同努力。

人才结构转型的压力真实存在。老矿工熟悉井下每根支柱,但可能不熟悉编程语言;年轻工程师精通算法,却缺乏对地质条件的直观理解。我们采取“师徒结对”的方式,让两类人才互补短板。这种融合需要时间,但值得投入。

数据安全越来越重要。系统采集的生产数据涉及企业核心机密,网络安全防护必须跟上技术发展的步伐。我们正在与专业网络安全公司合作,构建多层防护体系。这就像既要把窗户开大让新鲜空气进来,又要装好纱窗防蚊子。

初始投入成本仍是推广障碍。中小煤矿往往资金有限,我们正在探索“系统租赁”模式,降低初始投资门槛。就像不再要求用户一次性买断软件,而是按使用量付费,这种模式在制造业已经证明可行。

研发投入持续加码。未来三年,我们计划将营收的15%投入研发,重点攻关智能决策算法和新型传感器。这个比例在传统矿业领域算很高了,但我们相信技术投入是最值得的投资。

生态合作成为关键策略。我们不再试图包揽所有技术环节,而是专注核心算法,与设备制造商、通信服务商建立联盟。就像智能手机生态系统,苹果做系统,各方开发者做应用,这种分工让创新更快发生。

试点示范项目有序推进。明年将在三个典型矿区部署新一代系统,分别代表复杂地质、深部开采和高产高效三种场景。这种多场景验证很重要,能确保技术具备广泛的适应性。

人才培养体系正在重构。我们与矿业院校合作开设“智能采矿”专业,课程涵盖自动化控制、数据科学和传统采矿工艺。这些学生毕业后,将成为推动行业变革的新生力量。有时候我想,也许十年后的煤矿总工程师,会是今天坐在控制台前的那个年轻人。

本文地址: https://ishool.com/post/646.html

文章来源:facai888

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-11-12facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-07facai888

2025-10-11facai888

2025-11-12facai888

2025-10-11facai888

2025-11-12facai888

2025-11-10facai888

2025-11-11facai888

2025-11-10facai888

2025-11-09facai888

2025-11-08facai888

2025-11-09facai888

2025-11-08facai888

2025-11-11facai888

2025-11-11facai888

2025-11-08facai888

2025-11-09facai888

2025-11-09facai888

扫码二维码

获取最新动态